[허스토리 in 상하이] 없던 것을 채워가는, 진화하는 중년입니다

[2023-08-19, 06:41:50] 상하이저널 |

어릴 때부터 손이 야무진 아이가 아니었다. 가위질도 깔끔하지 못하고, 종이접기나 만들기에도 영 젬병이었다. 엄마를 도와 전을 부칠 때는 곰팅이 손때문에 “여자애가 왜이리 칠칠치 못하냐“ 라는 핀잔을 듣기 일쑤였다.

그에 반해 바로 아래 동생은 손끝이 야무졌다. 게다가 그림도 곧잘 그리는 등 미적인 감각도 있어서 결국 미술을 전공했다. 그러다 보니 만들고 그리는 것 같이 손으로 창작해야 하는 것들은 내 분야가 아니라는 생각을 하게 됐다(처음에는 우리집 내에서였지만 점차 사회생활에서도 그렇게 되었다). 잘하지 못한다는 생각이 마음의 거리까지 만들었고, 결국 하기 싫은 일로 되어버렸다. 아이들이 어릴 때 엄마도 같이 그리자고 크레파스를 건넬 때마다 어찌나 난감했던지. ‘그림 그리며 같이 노는 엄마’ 역할은 영 자신이 없었다.

달리기를 곧잘 했었던 것 같지만, 체육 시간도 좋아하지 않았다. 피구 시합을 하는 날이면 잽싸게 공을 피해 다니는 것보다 일찌감치 공에 맞아 죽는 편이었다. 매트리스 위에서 구르기를 할 때면, 엉뚱한 방향으로 몸을 굴려서(내 의지와 상관없이 구르고 나면 매트리스 밖이었다) 남학생들의 놀림감이 되었다. 체육 점수가 좋을 리 없었다. 자연스레 운동 못하는 운동 신경 없는 사람이 되었다. 반면, 막내 동생은 뛰어난 운동신경을 갖고 있고, 오랫동안 운동을 해와서 더욱 비교됐다.

상하이에 와서 함께 중국어를 배우러 다니던 친구와 덜컥 수영강습을 등록했었다. 둘 다 물을 무서워하고 수영을 잘 못한다는 점을 공유한 후, 같이 극복해 보자고 시작했던 것이다. 물에 들어갈 때마다 여전히 긴장했지만, 생각보다 빠르게 잘 배워나갔다. 수영을 어느 정도 숙달한 후에는 테니스에 도전했다. 운동신경 없는 몸치 치고 잘 따라갔다. 오히려 ‘운동 못 하는 시절’의 내 얘기를 하면 다들 믿기 어렵다고 했다. 같이 수영하고, 테니스 치던 사람들 사이에서 나는 다른 사람이 되었다. 제법 자세도 괜찮은 운동 신경 좋은 사람이라는 것이다. 정작 나는 받아들이기 어렵지만.

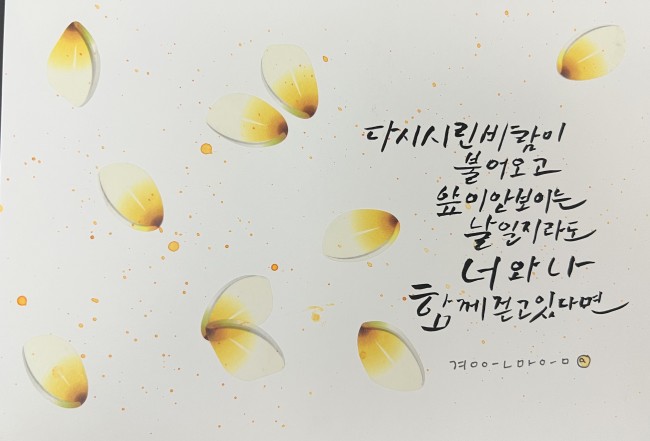

얼마 전, 인생에서 큰 도전을 했다. 붓을 잡은 것이다. 캘리그래피를 배우기 시작했다. 좋은 글귀를 보면 따로 메모해 두는 습관이 있었는데, 오래전부터 이 글들을 예쁘게 적어보고 싶다는 생각을 소심하게 품고 있었다. 마침 캘리그래피 수업이 눈에 띄었고, 몇 번을 망설이다가 결국 저지르게 되었다.

초보 과정이었지만, 다들 초보가 아니었다. 찐 초보로서 선을 삐뚤삐뚤 긋는 사람은 나밖에 없는 것 같았다. 그 점 때문에 흥미가 떨어졌다가, 그 점 때문에 더 열심히 연습하기도 하면서 어느새 초급, 중급을 거쳐 고급과정까지 오게 되었다. 지도 강사님의 작품을 따라 쓰는 수준이었지만, 간간히 칭찬까지 받으면서 점점 재밌어졌다. 가족들과 지인들에게 어울리는 글귀를 찾아 직접 쓰고 꾸며서 선물하는 재미에도 푹 빠졌다. “내가 직접 만든 거야” 하며 쑥스럽게 내밀면, “이런 것도 할 줄 알았냐“며 놀라는 반응도 즐겼다.

디자인하고 만드는 것은 내 인생에 없는 것인 줄 알았다. 운동에 영 소질 없는 몸치인 줄만 알았다. 여전히 소질은 없을지 모르지만, ‘소질’이 중요하지 않은 나이가 된 것일까. 전에는 잘하지 못한다는 생각에 엄두도 못 내던 일들에 슬금슬금 발을 담가 본다. 남의 시선과 핀잔을 살짝 무시할 수 있을 정도의 뻔뻔함과 ‘잘하지 못해도 괜찮다’는 헐렁해진 생각이 오히려 나를 업그레이드 시키고 있다.

“중년, 진화하기 딱 좋은 나이입니다.”

레몬버베나(littlepool@hanmail.net)

플러스광고

전체의견 수 0

Today 핫이슈

-

- 텐센트, 2분기 연속 상승세…순이익 33% 급증 hot 2023.08.19

- 중국 IT 기업 텐센트가 16일 발표한 2023년 2분기 및 중기 실적 보고서를 발표했다.16일 중국경제망(中国经济网)에 따르면, 올해 2분기 텐센트 매출은 14..

-

- 중국으로 돌아온 ONEPLUS, 샤오미와 ‘정면승부.. hot 2023.08.19

- 저가폰으로 시작해 어느새 중국 시장에서 점유율을 높이고 있는 OPPO의 서브 브랜드 ONEPLU..

-

- [건강칼럼] 너도 나도 지키는 성병 예방과 조기치료 2023.08.19

- 성에 대한 대화를 나눌 때 부끄럽고 민망하여 진솔한 대화를 하지 못한 채 숨기는 경우가 많다. 한국 문화의 관습에 따른 영향도 있겠지만 성병 질환에 있어서 증상을..

-

- [책읽는 상하이 205] 소설가의 귓속말 2023.08.19

- 최근 들어 읽었던 책을 여러 번 읽는 습관이 생겼다. 읽은 책을 또 읽는 것에 신간을 읽는 것만큼의 설레임과 호기심은 없지 몸에 꼭 맞는 오래된 옷을 입는 것 같..

-

- “아직도 덥다!” 상하이 더위잡는 놀이터 11곳 hot 2023.08.19

- “아무리 더워도 놀 때는 노는 거야!”상하이 더위잡는 놀이터! 한 여름의 무더위에 지칠 대로 지쳤지만, 어딜 가도 더위를 물리치기 힘들다. 그럼에도 불구하고 ‘놀..

가장 많이 본 뉴스

- 中 외국계 은행 ‘감원바람’… BNP..

- [인물열전 2] 중국 최고의 문장 고..

- 상하이, 일반·비일반 주택 기준 폐지..

- 마음만은 ‘국빈’, 江浙沪 국빈관 숙..

- 中 근무 시간 낮잠 잤다가 해고된 남..

- 텐센트, 3분기 영업이익 19% ↑

- JD닷컴, 3분기 실적 기대치 상회…..

- 바이두, 첫 AI 안경 발표…촬영,..

- 가을은 노란색 ‘은행나무’의 계절

- 불임치료 받은 20대 중국 여성, 아..

- 中 외국계 은행 ‘감원바람’… BNP..

- 상하이, 일반·비일반 주택 기준 폐지..

- 텐센트, 3분기 영업이익 19% ↑

- JD닷컴, 3분기 실적 기대치 상회…..

- 바이두, 첫 AI 안경 발표…촬영,..

- 금값 3년만에 최대폭 하락… 中 금..

- 中 12000km 떨어진 곳에서 원격..

- 中 무비자 정책에 韩 여행객 몰린다

- 중국 전기차 폭발적 성장세, 연 생산..

- 中 올해 명품 매출 18~20% 줄어..

밴드

밴드 페이스북

페이스북 트위터

트위터

QQ

QQ 웨이보

웨이보 런런왕

런런왕