[책읽는 상하이 211] 다가오는 말들

[2023-09-30, 06:07:30] 상하이저널 |

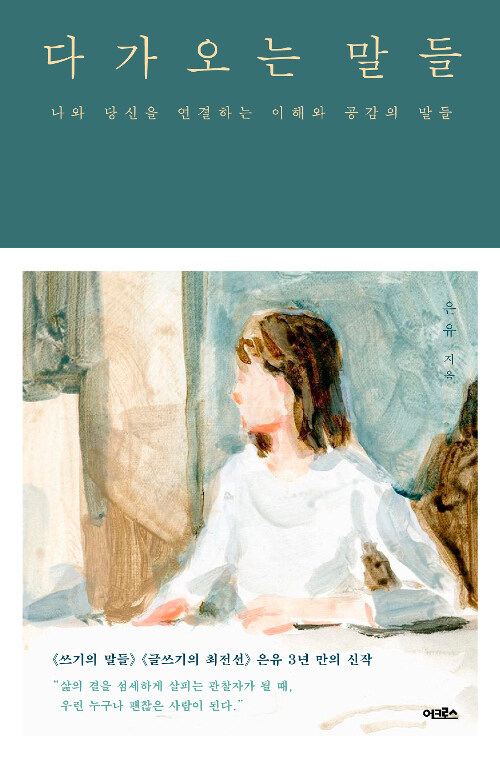

| 은유 | 어크로스 | 2019년 3월 |

나와 당신을 연결하는 이해와 공감의 말들

좋은 책과의 만남을 어떤 기쁨에 비유할 수 있을까? ‘다가오는 말들’에서 저자 은유는 타인을 이해하고 공감하며 공동체의 한 사람으로 성숙해 가고 폭을 넓혀가는 것에 관해 이야기하고 있다. 작가란 들은 말, 떠도는 말을 돈을 받고 다시 돌려주는 사람이므로 그렇게 세상에 다시 전달한다. “글을 쓴다고 사실 크게 달라지는 것은 없다. 그런데 전부 달라진다.” <글쓰기의 최전선>

글을 쓴다는 것이 직업인지 행위인지 상태인지 아직도 모르겠다는 저자는 글을 쓰고, 글쓰기 수업을 통해 돈을 벌어 집세를 내고 자녀의 밥이 되며 살고 있다. 수강자나 학생들이 쓴 글이나 일상에서 불편하거나 폭력적이기도 한 상황을 자주 대면하며 고통의 감수성이 길러졌다. 우리는 쉽게 선입견을 갖고 타인을 판단하지만, 가까이 다가가면 한계와 고민을 안고 존엄을 지키려 살아가려는 입체적인 존재로 다가온다. 누군가 공동체의 무감각을 향해 목소리를 내주면 혐오하거나 무관심한 사람도 조금이나마 이해하게 되고, 곁을 내어줄 수 있지 않을까?

소위 ‘바쁘다 바빠 현대사회’라고 표현되는 현재를 살아가는 사람에게 부유함으로 얻은 행복은 승자의 미덕처럼 보인다. 그러나 저자는 역설적으로 ‘행복하다’는 말보다 불행을 기반으로 다리를 뻗고 가끔 찾아오는 행복을 맛보는 것이 더 살 만하다고 한다. ‘오늘도 행복하세요.’라는 인사 대신 ‘차분히 불행에 몰두하세요’라고 인사해 보면 어떨까? “내용 없는 희망은 불행을 대신할 수 없을 뿐 아니라 자주 그 불행의 씨앗이 된다” <잘 표현된 불행>

가부장제 안에서 여성의 말하기는 자주 실패한다. 성폭력 피해지들과 글쓰기 수업을 하며, 사회적 약자로서 여성의 억압된 인권에 대해 강연하는 저자는 이야기의 흐름을 끊는 남성들의 반박에 울지 않고 제대로 말할 수 있는 날을 고대한다.

엄마와 딸은 친구가 될 수 있을까? 타인을 이해한다는 것은 가능한가? 남자와 여자를 동료 시민으로 삼아 살아가기에 너무 삐걱거리게 만드는 가부장제. 왜 엄마가 자식에게 미치는 영향만이 연구되고, 자식이 엄마에게 주는 영향은 연구되지 않는 걸까? 한 여성이 소위 ‘바깥일’을 하려면 다른 여성의 돌봄노동이 필요하듯, 어머니가 해 주신 밥과 김치를 먹고 굴러가는 자본주의 사회에서 절대 가시화되지 않는 이상한 노동. 살과 피로 스며서 똥으로 나가버리는 엄마의 땀, 부불노동(unpaidwork). ‘엄마표 김치’라는 것은 넙죽 받아먹기만 좋아하는 자들이 계속 받아먹기를 염원하는 말이다. 여성들의 억센 노동의 역사나 엄마, 어머니의 이름으로 당연히 주어지는 노동이 아직도 난무한다. ‘딸이 있어 얼마나 다행이니?’ 실은 집안의 일손이자 엄마의 보조 노동력이자 감정 해우소로 딸을 승인하는 몹쓸 언어. 그 딸들은 며느리가 되어서도 ‘집안의 사노비’ 신세를 면치 못한다. “엄마는 곧 밥이라는 등식을 허물자.” <다가오는 말들>

남의 집 베란다에 비치는 불빛이 따뜻해 보이고, 포근한 가정일 것으로 생각하지만, 타인의 삶은 뚜껑을 열어봐야 알 수 있다. 그런 곳이 조용한 폭력과 방치의 장소일 수 있듯 당연하다고 생각하는 것을 뒤집어 보고, 공동체의 무관심을 경계해야 한다. 잘 산다는 건 내 일상을 오래 묵묵히 지켜본 사람을 갖는 것이라는 단순한 논리를 생각해 본다면, 살면서 그리 내세울 것도 없고 열등감도 없이 살아가도 좋겠다.

최승진

외국에 살다 보니 필요한 책들을 구하기가 쉽지 않아 이 문제를 함께 해결하고자 책벼룩시장방이 위챗에 둥지를 틀었습니다. 그리고 2017년 9월부터 한 주도 빼놓지 않고 화요일마다 책 소개 릴레이를 이어오고 있습니다. 아이의 엄마로, 문화의 소비자로만 사는 데 머무르지 않고 자신의 목소리를 내온 여성들의 이야기를 상하이 교민 여러분들과 나누고 싶습니다.

플러스광고

전체의견 수 0

Today 핫이슈

-

- [안나의 상하이 이야기] '뚜레쥬르'와 '카카오프렌.. 2023.10.27

- 홍췐루 뚜레쥬르 매장에 ‘뚜레쥬르’와 ‘카카오프렌즈’가 콜라보한 귀염귀염한 케이크를 출시했다. 뚜레쥬르와 카카오프렌즈, 이 두 브랜드가 콜라..

-

- 알리바바, 물류사업 차이나오(菜鸟) 홍콩 상장한다 hot 2023.09.29

- [차이나랩] 알리바바, 물류사업 차이나오(菜鸟) 홍콩 상장한다 중국 대표 전자상거래 기업인 알리바바 자회사 분할 상장을 발표했다. 펑파이신문(澎湃新闻)에 따르면...

-

- 마오타이, 모든 콜라보 중단한다…왜? hot 2023.09.29

- 라떼, 초콜릿 콜라보 상품으로 인기몰이를 했던 중국 대표 명주 마오타이가 돌연 모든 콜라보 제품 개발을 중단하겠다고 발표했다.25일 홍성신문(红星新闻)에 따르면,..

-

- 코로나를 이겨내고 피어난 항저우의 연꽃 2023.09.28

- 1990년 제 11회 베이징 아시안게임, 2010년 제 16회 광저우 아시안게임에 이어 2023년 제19회 항저우 아시안게임이 중국 저장성 항저우 올림..

-

- 위챗 광고서 타오바오로 바로 이동…양사 장벽 더 허.. hot 2023.09.28

- 중국 온라인 결제 시장 경쟁사로 과거 상대 기업 서비스를 철저히 배제했던 알리바바와 위챗간 장벽이 한층 더 허물어졌다.26일 차이신(财新网)에 따르면, 알리바바...

가장 많이 본 뉴스

- 찬바람이 불어오면, 따뜻한 상하이 가..

- 중국, 내년부터 춘절, 노동절 공휴일..

- 홍차오-쑤저우남역까지 20분, 후쑤후..

- 中 샤오펑, AI 휴머노이드 로봇 '..

- 즈푸바오, 일본 PayPay에서 즉시..

- 中 학부모들 앞다투어 구매하는 '공부..

- 중국 브랜드 신제품 출시에 아이폰 가..

- 트럼프 귀환, 美中관계 미치는 영향은..

- 김종대 전 국회의원 11월 16일 상..

- 중산산 농부산천 회장, 재산 13조원..

- 中 샤오펑, AI 휴머노이드 로봇 '..

- 즈푸바오, 일본 PayPay에서 즉시..

- 중국 브랜드 신제품 출시에 아이폰 가..

- 트럼프 귀환, 美中관계 미치는 영향은..

- 중산산 농부산천 회장, 재산 13조원..

- 7회 상하이 수입 박람회 폐막, 거래..

- 中 지난해 발명 특허 출원 ‘164만..

- 中 소비시장 회복, 10월 오프라인..

- 中 전기차 스타트업 너자, 공급업체에..

- 역대 최장 기간 솽스이, 매출은 올해..

- 중국, 내년부터 춘절, 노동절 공휴일..

- 홍차오-쑤저우남역까지 20분, 후쑤후..

- 中 학부모들 앞다투어 구매하는 '공부..

- 김종대 전 국회의원 11월 16일 상..

- 상하이 남성, HPV 치료에 전 재산..

- 中 내년 공휴일 11일→13일 이틀..

- 이동한 전 민주평통 상하이협의회장 별..

- 中 눈곱·콧물·기침 아데노바이러스 기..

- 中 2023년 31개 省 평균 임금..

밴드

밴드 페이스북

페이스북 트위터

트위터

QQ

QQ 웨이보

웨이보 런런왕

런런왕